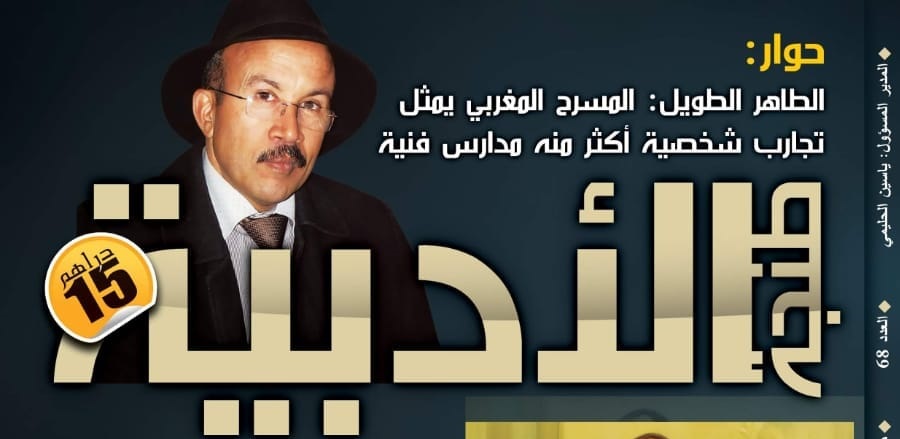

يعتبر الطاهر الطويل من الأصوات النقدية القليلة التي استمرت، بدون كلل وبكفاءة نادرة، منذ أكثر من ثلاثة عقود زمنية في رصد ظاهرة المسرح المغربي والعربي من خلال مداخل معرفية شتى: تغطيةً صحفيةً، وقراءةً نقديةَ، ومتابعةً تقويميةً، وتأصيلا علميا. والأستاذ الطويل كاتب صحفي مقتدر، وباحث وناقد مسرحي متمرس، ومثقف عضوي بامتياز، كتب الشعر، والمقالة الصحفية، والمقال النقدي الثقافي والمسرحي، واشتغل في الصحافة ورقيا ومرئيا، وأسس لنفسه مسارا، في الكتابة المسرحية والإعلامية، يمتاز بالغنى والانفتاح والكفاءة. استضافته المجلة فكان هذا الحوار الثري بلغته ومعطياته حول: المسرح المغربي وأعلامه وأجياله”.

أجرى الحوار: يونس إمغران

س : الطاهر الطويل قلمٌ مارس نقد المسرح والثقافة عموما من خلال الصحافة.. وانتقل من صحافة الورق إلى صحافة الصورة المتحركة المدعمة بالصوت.. كيف يمكنه اليوم الحديث لقراء مجلة “طنجة الأدبية” عن هذه التجربة المهنية الغنية؟ كيف بدأت رحلتها؟ وما هي أهم محطاتها التي صنعت هذا القلم الصلب؟

ج : بدأت علاقتي بالكتابة في سن مبكرة، وشكلت القراءة تربة خصبة لنمو هذه الموهبة، فقد كنت أكتب محاولات شعرية، وأقرأها في إطار أنشطة ثقافية، سواء في الثانوية أو في دار الشباب. بعد ذلك، انتقلت إلى عالم النشر، حيث احتضنت صفحة الشباب لجريدة “الميثاق الوطني” أولى محاولاتي، كان ذلك عام 1984، وأنا لم أتجاوز سن الثامنة عشرة، كما نشرت عددا من النصوص في صفحة “حوار” بجريدة “العَلم”. وأنا مدين في هذا الصدد لثلاثة أساتذة ممن فتحوا لي المجال، وهم: محمد صوصي علوي الفنان المسرحي وصديقي في جمعية “الأمل المسرحي” بمدينة تمارة، وخالد الحلي الصحافي والشاعر العراقي الذي كان مسؤولا على صفحة “ميثاق الشباب” ونجيب خداري الصحافي والشاعر الذي اشتُهر بإشرافه على القسم الثقافي لجريدة “العلم”.

لم تقتصر كتاباتي بعد ذلك على الشعر، بل انتقلت إلى كتابة القصة القصيرة، والنقد المسرحي، ثم شيئا فشيئا وجدت نفسي أندمج في مسار مهنة المتاعب، بتشجيع ودعم وتوجيه من الأستاذ بوشعيب الضبار رئيس تحرير جريدة “الميثاق الوطني”، الذي أوفدني في أول مهمة صحافية إلى بني ملال لتغطية المهرجان الوطني لمسرح الهواة سنة 1987. ومن ثم، زاوجت بين الصحافة والدراسة الجامعية، فكنت أشرف على صفحة أسبوعية خاصة بالمسرح استمرت لسنوات عديدة، كما انتقلت إلى القسم الثقافي للجريدة المذكورة الذي عملت به صحافيا ثم رئيسا له، إلى حين توقف الجريدة عن الصدور مطلع عام 2002. وبموازاة مع هذا العمل، نشرت كتابات عديدة في جرائد ومجلات مغربية وعربية، من بينها على سبيل لا الحصر: “القدس العربي”، “اليوم السابع”، مجلة “العربي”، “شؤون ثقافية”، “رأي الشباب”… وغيرها.

قبل توقف “الميثاق الوطني” بحوالي ثلاثة شهور، جاءني عرض للعمل في القسم الإعلامي للسفارة السعودية في الرباط، حيث قضيت هناك عامين، كانت مفيدة لي أيضا في مجال التواصل المؤسساتي، وسعدت كثيرا بالعمل بجانب زميل تجمعني به مهنة المتاعب وحرقة الأدب، يتعلق الأمر بالزميل السوداني صالح الأحمر الذي سبق له الاشتغال في صحيفة “رسالة الأمة”.

ولكن طموحي كان أكبر من ذلك: العودة إلى مياهي الطبيعية، كما السمكة، (وبالمناسبة فأنا من مواليد برج الحوت!)، فطفقت أبحث عن منبر أجد فيه ذاتي أكثر، وتحقق ذلك بالتحاقي بالقناة الثانية سنة 2004، حيث قمت بإعداد يوميات وكذلك برامج خاصة عن مجموعة من المهرجانات الثقافية والفنية في الرباط ومكناس وفاس ومراكش وتطوان والعيون والداخلة وأكادير، وأنجزت أنا والزميل هشام لعبودي برنامجا وثائقيا عن إملشيل وآخر عن مدينة الصويرة، بعنوان “الصويرة: أيقونة مغربية”، وهو البرنامج الذي تأهل إلى نهائيات المسابقة العالمية لمؤسسة “أنا لينده”، في العاصمة البريطانية سنة 2014، بجانب عمل للتلفزيون الألماني وآخر للتلفزيون البولوني.

ولا تفوتني الإشارة إلى أن القناة الثانية أتاحت لي المشاركة في دورات تكوينية داخلية حول تقنيات الروبوتراج التلفزيوني، والبرامج الوثائقية، وأخلاقيات الصورة التلفزيونية، بجانب استفادتي من تكوين بوكالة الأنباء “رويترز” خلال وجودي في احتفاليات جائزة “أنا لينده” بلندن.

س – اشتغلت كثيرا على ملف المسرح المغربي.. بماذا يمتاز هذا المسرح؟ وأين موقعه من المسرح العربي؟ وإلى أي حد استطاع هذا المسرح أن يتحرر من العباءة المصرية؟

ج : يتميز المسرح بتنوع تجاربه، بدءا من مسرح الهواة الذي اتسم بالعديد من الأعمال التجريبية المنفتحة على أحدث مدارس المسرح الغربي، والمتفاعلة مع قضايا المجتمع ومشكلاته. إنه مسرح النضال والثقافة التقدمية، وهو أيضا مسرح التنظير من خلال عدد من النظريات التي برزت منذ فترة السبعينيات: الاحتفالية مع عبد الكريم برشيد، مسرح النقد والشهادة مع محمد مسكين، المسرح الثالث مع المسكيني الصغير، مسرح المرحلة مع حوري الحسين، المسرح الفقير مع سعد الله عبد المجيد، مسرح المرتجلة الجديدة مع محمد الكغاط… وبجانبه، وجد المسرح الاحترافي الذي كان يهمه الجمهور الواسع ومداخيل الشباك، وصولا إلى المسرح الجامعي والتجارب الجديدة التي جاءت مع خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

والواقع أن المسرح المغربي استطاع أن يتبوأ مكانة مرموقة في المسرح العربي، تشهد على ذلك أعمال الراحلين الطيب الصديقي وأحمد الطيب العلج، وكذا أعمال عبد الكريم برشيد والمسكيني الصغير وعبد الحق الزروالي… بالإضافة إلى التجارب الجديدة التي تجد لها مكانة متميزة في المهرجانات المسرحية العربية، حيث يحصل بعضها على جوائز قيمة. ولا تفوتني الفرصة دون أن أشير إلى أن سمعة المسرح المغربي تعدت الرقعة العربية إلى المستوى العالمي، ويشهد التاريخ أن الفنان الشامل الراحل محمد تيمد استطاع أن يبهر الجمهور الألماني خلال مشاركته في أحد المهرجانات هناك.

أما الحديث عن “العباءة المصرية” فلا معنى له في هذا السياق. صحيح أن المغرب احتك بالمسرح المصري خلال توافد فرق عريقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كفرقة الممثلة فاطمة رشدي وزوجها الفنان عزيز عيد، ولكن المسرح المغربي اكتسب تميزه وفرادته منذ وقت مبكر، مع الانفتاح والتفاعل الإيجابي الخلاق مع المسارح العربية والعالمية.

س : هل يمكننا الحديث عن مدارس مسرحية بالمغرب؟ سواء الاحترافية منها أو الهاوية؟

ج : من الأفضل أن نسميها تجارب مسرحية عوض مدارس، لأن أغلبها ارتبط بأشخاص محددين بصموها ببصماتهم الخاصة، هي تجارب فردية، وإن ساهمت فيها أطراف فنية أخرى.

س : يلاحظ أن الحدث التاريخي أو التراثي لم يعد قائما في مفكرة المسرح المغربي؟ وأن رحيل الطيب الصديقي أثر سلبا على هذا الجانب؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ وكيف تقيِّم التجربة المسرحية الصديقية إن صح هذا الوصف؟

ج : كان توظيف التاريخ والتراث يتم لأغراض إما جمالية أو أيديولوجية، فهو إما وسيلة لإبراز جماليات مسرحية معينة تتعلق إما بالبناء الدرامي ومحتواه، أو بالجوانب السينوغرافية والفرجوية، وإما أنه يكون نوعا من “التقية” لتمرير موضوعات ومواقف وخطابات معينة ذات بعد سياسي أو اجتماعي. اشتهر هذا الأسلوب خصوصا في سنوات الاحتقان السياسي بالمغرب، لكنه لم يعد مهيمنا في الظرف الراهن جراء الانفتاح وتكريس حرية الرأي والتعبير والإبداع. وفي هذا الإطار، تميز الطيب الصديقي بأسلوبه الذي كان ينحو منحى الإبهار في الشكل والجاذبية في الفرجة، مع استبعاد أهمية الخطاب، لا سيما وأنه كان لا يؤمن بـ”رسالة” الفن، لأن الفنان ليس ساعي بريد حتى يحمل رسائل، مثلما جاء في عبارته الشهيرة.

س – كنا نسمع ونشاهد من قبل؛ أسماءً وأعلاما فاعلة في صناعة الفرجة المسرحية كالصديقي ولعلاج وبرشيد والبدوي ومحمد تيمد والكغاط وفريد بن مبارك ونبيل لحلو وغيرهم.. فما هي الأسماء التي تمثل الجيل الجديد في الكتابة المسرحية وفعلها؟ وما هي مواطن قوتها أو ضعفها؟

ج : الأسماء التي تمثل الجيل الجديد كثيرة ومتعددة، منها من تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومنها من شكل استمرارا لتجربة مسرح الهواة والمسرح الجامعي وصبها في بوثقة المسرح الاحترافي.

ويمكن أن نستدل على سبيل المثال لا الحصر بتجارب الكاتب والمخرج والسينوغراف عبد المجيد الهواس والمخرج والممثل أمين ناسور والكاتب محمد أمين بنيوب والمخرج والممثل مسعود بوحسين والممثل والمخرج سعد التسولي والممثل والمخرج ياسين أحجام… دون أن نغفل المخضرمين أمثال المخرج بوسرحان الزيتوني والكاتب والمخرج الزبير بن بوشتى والمخرج حسن علوي المراني وغيرهم. وليعذرني من لم تسعفني الذاكرة في استحضاره في هذا المقام.

هي تجارب متنوعة وغنية بالاجتهادات الدراماتورجية والسينوغرافية والأدائية. ولا يمكننا الحديث عن نقط ضعف في هذه التجارب مجتمعة. قد ننتقد عملا ما، وقد نكتشف هنات فيه، وهو شيء طبيعي.

ومع ذلك، فأنا أطمح لأن تبتعد بعض الأعمال عن شيئين: استنساخ أساليب بعينها، وهي معضلة تجعل التشابه حاصلا بين عمل وآخر، وثانيها الإكثار من الاقتباس أو الإعداد عن نصوص ما، إذ لا بد من التركيز على نصوص مسرحية قوية، والخزانة المغربية تزخر بها منذ أكثر من أربعين سنة.

س: الحديث عن المسرح المغربي اليومي هو حديث عن الجمهور في الحقيقة.. كانت هناك علاقة وعي وانتماء أيديولوجي وانجذاب وتأثير وتأثر بين المسرح، إبان الاستقلال وبعده بسنوات قليلة، وبين الجمهور.. لكننا اليوم نلمس فتورا في هذه العلاقة إِنْ لم نقل نفورا من الفعل المسرحي عموما.. ما هي أسباب هذا النفور في نظرك؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

ج : أسباب هذا النفور متعددة، من بينها عدم تكريس تقاليد المشاهدة، وطغيان المجانية والحضور بالدعوات في العروض المسرحية، وانشغال الجمهور بمجالات “فرجوية” أخرى ككرة القدم، وشغفه أيضا بوسائط التواصل الافتراضي وإغراءاتها، وعدم وجود سياسة ثقافية واضحة لتحقيق المصالحة بين المسرح والجمهور…

ولتجاوز هذه المعضلة، لا بد من إدماج المسرح في المدرسة، ولا يفهم من ذلك أننا نريد أن يصبح كل التلاميذ والتلميذات ممثلين أو مخرجين أو سينوغرافيين، كلا، قد نكسب مستقبلا فنانين في هذه المجالات، ولكن المهم أيضا وأساسا هو التربية على القيم الجمالية والمساهمة في خلق جمهور مسرحي ذواق ومتعود على الذهاب إلى المسارح والتفاعل الإيجابي مع الفرجات.

ويتعين كذلك، خلق نوع من “المسرح الجوال” الذي ينتقل إلى المدن والقرى البعيدة، بشرط أن تكون المسرحيات المقترحة قريبة جدا من الجمهور المتعلم وغير المتعلم، وغير غريبة عن عالمه ولغته ومخياله.

س : صحافتنا بمختلف وسائلها المكتوبة والمسموعة والمرئية “كسولة” في تتبع الفعل المسرحي المغربي، سواء بالمتابعة والتغطية، أو بالنقد والبناء.. أي أنها لا تلعب دورها في تقوية هذا الفن.. هل الأمر يتعلق بافتقادنا لأقلام صحفية متخصصة؟ أم أن ضعف المسرح وحركيته يحول دون ذلك؟

ج : كان الإعلام المغربي يشهد منافسة قوية بين مختلف الجرائد على متابعة المهرجانات المسرحية وتغطية فعالياتها الإبداعية والفكرية، وتقديم قراءات للعروض المسرحية، وعرفت العملية أوجها خلال السبعينيات والثمانينيات. لكنها أخذت تشهد نوعا من التراجع والضمور، لعدة عوامل، من بينها: جنوح جل الصحف إلى تغليب الجانب الترفيهي على حساب الجانب الثقافي والفني، وإعطائه الأولوية بجانب الجانب السياسي والرياضي، ركون عدد من النقاد إلى الظل وانشغالهم بالأبحاث النظرية أو الفكرية، عدم انخراط الكثير من خريجي المؤسسات الأكاديمية ذوي الرسائل والأطاريح الجامعية الخاصة بالمسرح في المشروع النقدي العملي، بما يتطلبه من متابعة للعروض المسرحية وتقديم مقاربات نقدية لها… مما أدى إلى ندرة النقد في الصحف والمجلات، واقتصاره على عروض بعينها. أما بخصوص الإعلام السمعي البصري فيتمثل دوره في عدة مستويات: المتابعات الإخبارية، تخصيص برامج لتظاهرات مسرحية معينة، تقديم برامج مسرحية، نقل وبث العروض المسرحية. وإذا كان الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود، فإن هذا المطلب سيتقوى بعمل المبدعين أولا وبأجهزتهم الجمعوية والنقابية الفنية.

س : أصدرت مؤخرا كتابا عن “المسرح الفردي في الوطن العربي”.. ما هي خلاصته الأساسية؟ وإلى أي حد نجحت ظاهرة المسرح الفردي في المغرب والمشرق؟

ج : في ضوء الاهتمام المتزايد الذي أخذت تحتله «المونودراما» في مجموعة من المهرجانات المسرحية العربية منذ عقدين من الزمن، أمكننا القول إن هذا الشكل المسرحي قد نجح في المغرب والمشرق، وذلك لعدة عوامل أشرنا إليه في الكتاب المذكور الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، وفي مقدمة تلك العوامل قابلية “المسرح الفردي” لاستثمار معطيات النظريات والمدارس المسرحية العالمية، وكذلك نتائج الاجتهادات والأبحاث العملية في مجالات بناء النص والتصور السينوغرافي وميكانزمات فن التشخيص…إلخ، وأيضا انفتاحه على كل الدعوات المسرحية العربية التأصيلية، سواء تجلت في اتجاهات ومذاهب أم في تجارب متفرقة، واستعداده للتعامل معها وفق القناعات المشتركة، ثم تطبيقه الفعلي لفكرة استلهام الأشكال الفرجوية الشعبية، واعتبارها قالبا مسرحيا ذا طبيعة قومية، لا مجرد زخرف إبداعي ثانوي، وتجاوز “المسرح الفردي” للصعوبات المادية والمعنوية المتعلقة بعملية الإنتاج المسرحي، إذ يتم إنجاز مسرحيات الممثل الواحد بأقل الإمكانيات المادية والبشرية، ويسهل تنقل الفرقة المسرحية التي تكون عادة قليلة العناصر المشاركة في إنتاج العرض (حتى إنها قد تصل إلى عنصر إضافي واحد أو عنصرين فقط ـ كما هو الحال بالنسبة لعبد الحق الزروالي)، وانتقاله إلى حيث يتواجد الناس ويتجمعون (أندية، مقاهٍ، دور شباب، مراكز ثقافية، مستشفيات، ثانويات، أحياء جامعية…إلخ)، لا انتظار قدوم الجمهور إلى البنايات المسرحية. ونضيف إلى ما سبق ذكره أن استمرارية مسرح الممثل الواحد وتطوره، يتطلبان وعيا عميقا بأسسه الفنية، وأيضا وجود ريبرتوار نظري ونصي في المجال نفسه.

س : نأمل منك إعطاء رأيك باختصار شديد حول الأسماء الآتية:

– محمد تيمد: سبق زمانه في الإبداع المسرحي.

– عبد الكريم برشيد: منظّر وكاتب احتفالي بامتياز.

– حسن المنيعي: أب النقد المسرحي في المغرب.

– عبد الرحمن زيدان: باحث وناقد غزير العطاء.

– نبيل لحلو: مبدع متمرد في الفن والحياة معا.

– حبيبة المذكوري: من سيدات التمثيل الراقي، رحمها الله.

– نعيمة لمشرقي: صلة وصل بين مختلف الأجيال الفنية.